Verantwortlicher Forscher: Eduarda Miller de Figueiredo

Artikelname: Reversal of Fortune: Geographie und Institutionen bei der Gestaltung der modernen Welteinkommensverteilung

Autoren: Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson

Interventionsort: Welt

Probengröße: -

Sektor: Entwicklung

Variable von Hauptinteresse: Pro-Kopf-Einkommen

Art der Intervention: Urbanisierung

Methodik: OLS

Zusammenfassung

Unter den Gebieten, die in den letzten 500 Jahren von europäischen Mächten kolonisiert wurden, sind diejenigen, die im Jahr 1500 relativ reich waren, heute relativ arm. Um die Umkehrung des relativen Einkommens zwischen den europäischen Formationskolonien zu analysieren, wurden Daten von 1.500 und Daten aus dem Basisjahr der Studie verwendet. Es wurde festgestellt, dass die Umkehrung der relativen Renten ein Ergebnis der unterschiedlichen Rentabilität alternativer Kolonisierungsstrategien in verschiedenen Umgebungen ist. In dicht besiedelten, wohlhabenden Gebieten führten die Europäer bestehende Bergbauinstitutionen ein oder behielten sie bei, um die lokale Bevölkerung zu mehr Arbeit in Minen und Plantagen zu zwingen und die bestehenden Steuersysteme zu übernehmen.

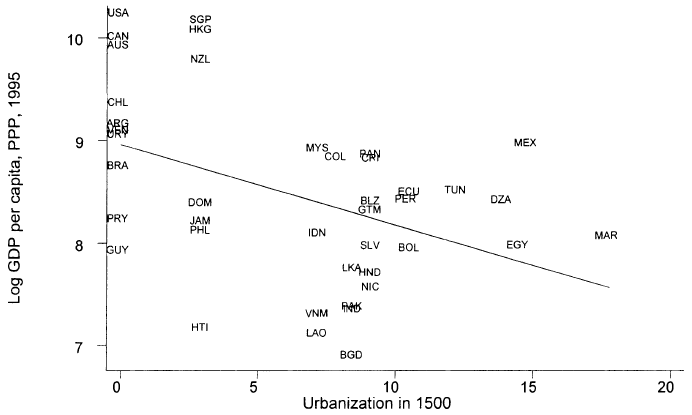

Der hier analysierte Artikel befasst sich mit der Umkehrung des relativen Einkommens zwischen europäischen Formationskolonien. Zu diesem Zweck präsentieren die Autoren Abbildung 1, die einen negativen Zusammenhang zwischen dem Anteil der Bevölkerung, der in Städten mit mehr als fünftausend Einwohnern im Jahr 1.500 lebt, und dem Pro-Kopf-Einkommen im Untersuchungsjahr zeigt.

Abbildung 1 – Protokoll des BIP pro Kopf im Jahr 1995 im Vergleich zur Urbanisierungsrate im Jahr 1995

Den Autoren zufolge lässt sich in Abbildung 1 ein interessantes Muster erkennen, da es die Möglichkeit bietet, zwischen einer Reihe konkurrierender Theorien über die Determinanten der langfristigen Entwicklung zu unterscheiden. Dabei würde die „Geographie-Hypothese“, eine der beliebtesten Theorien, die meisten Unterschiede im wirtschaftlichen Wohlstand durch geografische, klimatische oder ökologische Unterschiede zwischen Ländern erklären. Vorhersage, dass Nationen und Gebiete, die im Jahr 1500 relativ wohlhabend waren, auch heute relativ wohlhabend sein sollten. Die Umkehrung der relativen Renditen ist jedoch ein Beweis, der die Geographie-Hypothese nicht bestätigt.

Für die Autoren ist die „Institutionshypothese“, die Unterschiede in der Wirtschaftsleistung mit der Organisation der Gesellschaft in Zusammenhang bringt, diejenige, die die von ihnen dokumentierten Muster am besten erklärt. Wo Gesellschaften, die Anreize und Möglichkeiten für Investitionen bieten, wohlhabender sein werden als diejenigen, die solche Anreize nicht bieten.

Vor diesem Hintergrund gehen die Autoren davon aus, dass eine Gruppe von Institutionen, die einem breiten Spektrum der Gesellschaft sichere Eigentumsrechte garantieren und die die Autoren als private Eigentumsinstitutionen bezeichnen, auch für den Erfolg von Investitionen und der Wirtschaftsleistung von wesentlicher Bedeutung ist. Und im Gegensatz dazu dürften extraktive Institutionen, die die Macht in den Händen einer kleinen Elite konzentrieren, Investitionen und Entwicklung behindern.

Die Zivilisationen in Mesoamerika, den Anden, Indien und Südostasien waren reicher als die in Nordamerika, Australien, Neuseeland oder im südlichen Teil Lateinamerikas. Die Intervention Europas kehrte dieses Muster jedoch um. Und dies ist nach Ansicht der Autoren eine wichtige Tatsache für das Verständnis der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung sowie für die Bewertung verschiedener Theorien der langfristigen Entwicklung.

Historische Daten und ökonometrische Beweise deuten darauf hin, dass der europäische Kolonialismus eine „institutionelle Wende“ verursachte, d. Der Hauptgrund für den institutionellen Wandel liegt darin, dass die relativ armen Regionen dünn besiedelt waren, was es den Europäern ermöglichte, sich in großer Zahl niederzulassen und Institutionen zu entwickeln, die Investitionen fördern.

Bairoch (1988) weist darauf hin, dass in vorindustriellen Zeiten wahrscheinlich ein Großteil des landwirtschaftlichen Überschusses für den Transport ausgegeben wurde, sodass für große Bevölkerungsgruppen sowohl ein relativ hoher landwirtschaftlicher Überschuss als auch ein entwickeltes Transportsystem erforderlich waren. Die Autoren ergänzen diese Argumentation, indem sie den Zusammenhang zwischen Urbanisierung und Einkommen empirisch untersuchen.

Für die 1.500 Daten wurden Urbanisierungsschätzungen von Bairoch (1988) verwendet, ergänzt durch die Arbeit von Eggimann (1999). Dabei führten sie eine Regression der Bairoch-Schätzungen auf die Eggimann-Schätzungen für alle Länder durch, in denen sie sich im Jahr 1900 überschnitten.

Der Hauptindikator für den wirtschaftlichen Wohlstand im Jahr 1500 ist die Urbanisierung, da Bairoch (1988) und de Vries (1976) argumentierten, dass nur Gebiete mit hoher landwirtschaftlicher Produktivität und einem Verkehrsnetz eine große städtische Bevölkerung ernähren können. Als Indikator für den Wohlstandszuwachs verwenden die Autoren die Bevölkerungsdichte.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die Schätzungen der Urbanisierung und der Bevölkerung im Jahr 1.500 wahrscheinlich Fehler aufweisen würden und daher die in den ersten Ergebnissen gefundenen negativen Koeffizienten möglicherweise unterschätzt werden. Darüber hinaus bestünde ein ernstes Problem darin, ob Fehler bei den Schätzungen zur Urbanisierung und Bevölkerungsdichte nicht zufällig waren, sondern in irgendeiner systematischen Weise mit dem aktuellen Einkommen korrelierten. Um diesen möglichen „Fehler“ zu korrigieren, verwendeten die Autoren verschiedene Schätzungen zur Urbanisierung und Bevölkerungsdichte.

Bei der Regression des Protokolls des Pro-Kopf-Einkommens im Jahr 1995 auf die Urbanisierungsraten im Jahr 1.500 für die Stichprobe ehemaliger Kolonien stellen die Autoren als Ergebnis den Zusammenhang fest, dass eine um 10 Prozentpunkte niedrigere Urbanisierungsrate im Jahr 1.500 mit etwa dem Doppelten des BIP pro Jahr verbunden ist Kopf in der heutigen Zeit. Darin betonen sie, dass dieses Ergebnis nicht einfach eine Rückkehr zum Mittelwert ist (Länder, die reicher als der Durchschnitt sind, kehren zum Mittelwert zurück), sondern vielmehr eine Umkehrung.

Als Beispiel für diese letzte Aussage führen die Autoren den Vergleich zwischen Uruguay und Guatemala an. Die einheimische Bevölkerung in Uruguay wies keine Urbanisierung auf, während Guatemala eine Urbanisierungsrate von 9,2 % aufwies. Die Schätzung des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Urbanisierung lässt darauf schließen, dass Guatemala zu dieser Zeit etwa 42 % reicher war als Uruguay. Und nach den Schätzungen der Autoren hätte Uruguay zum Zeitpunkt der Studie um 105 % reicher sein müssen als Guatemala – was in den aktuellsten Daten der ungefähren Differenz im Pro-Kopf-Einkommen der beiden Länder entspricht.

Die Autoren befürchten, dass die Beziehung hauptsächlich von den „Neo-Europäern“ vorangetrieben wird: den Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland und Australien. Länder, bei denen es sich um Kolonisationskolonien handelt, die auf Land errichtet wurden, das von relativ unterentwickelten Zivilisationen bewohnt wurde. Daher wird bei der Durchführung der Regression ein schwächerer, aber immer noch negativer Zusammenhang nachgewiesen. Daher sind die Ergebnisse sehr ähnlich. In allen Fällen besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Urbanisierung im Jahr 1500 und dem Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2000.

Durch die Verwendung verschiedener Schätzungen für Urbanisierung und Bevölkerungsdichte zur Korrektur eines möglichen „Fehlers“, der im vorherigen Thema beschrieben wurde, stellen die Autoren fest, dass die Ergebnisse robust gegenüber einer Vielzahl von Änderungen in den Urbanisierungsdaten sind.

Aus den gefundenen Ergebnissen kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Umkehrung der relativen Einkommen nicht mit der einfachen Geographie-Hypothese vereinbar ist. Stattdessen stellen sie fest, dass die Umkehrung der relativen Einkommen in den letzten 500 Jahren offenbar die Wirkung von Institutionen (und die durch den europäischen Kolonialismus verursachte Umkehrung) auf das laufende Einkommen widerspiegelt.

Die Autoren argumentierten, dass die Umkehrung der relativen Renten ein Ergebnis der unterschiedlichen Rentabilität alternativer Kolonisierungsstrategien in verschiedenen Umgebungen sei. In dicht besiedelten, wohlhabenden Gebieten führten die Europäer bestehende Bergbauinstitutionen ein oder behielten sie bei, um die lokale Bevölkerung zu mehr Arbeit in Minen und Plantagen zu zwingen und die bestehenden Steuersysteme zu übernehmen. Darüber hinaus ließen sich Europäer in großer Zahl nieder und schufen Institutionen des Privateigentums, die einem breiten Teil der Gesellschaft sichere Eigentumsrechte gewährten und Handel und Industrie förderten.

Daher kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Einkommensumkehr auf die Entstehung der Möglichkeit zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert zurückzuführen ist. Während Gesellschaften mit extraktiven Institutionen oder solchen mit stark hierarchischen Strukturen landwirtschaftliche Technologien effektiv nutzen konnten, erforderte die Verbreitung industrieller Technologie die Beteiligung eines breiten Teils der Gesellschaft. Daher verschaffte das Zeitalter der Industrie einen erheblichen Vorteil für Gesellschaften mit privaten Institutionen. Daher stellen die Autoren fest, dass diese Gesellschaften die Chance zur Industrialisierung viel besser nutzten.

Referenzen

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. Umkehrung des Glücks: Geographie und Institutionen bei der Gestaltung der modernen Welteinkommensverteilung. The Quarterly Journal of Economics , Bd. 117, Nr. 4, S. 1231-1294, 2002.